Riccardo Garolla

di Ilaria Artemisia Introzzi

È ancora possibile la bellezza, e qual è la sua durata effettiva? In quale misura si determina in una società in cui

vuol dire tutto o niente? La risposta possibile – l’unica probabilmente – è la verità, determinata dallo scorrere del

tempo. La bellezza evolve, si rigenera in nuove forme, emozioni. E il lavoro di Riccardo Garolla esprime in tutta

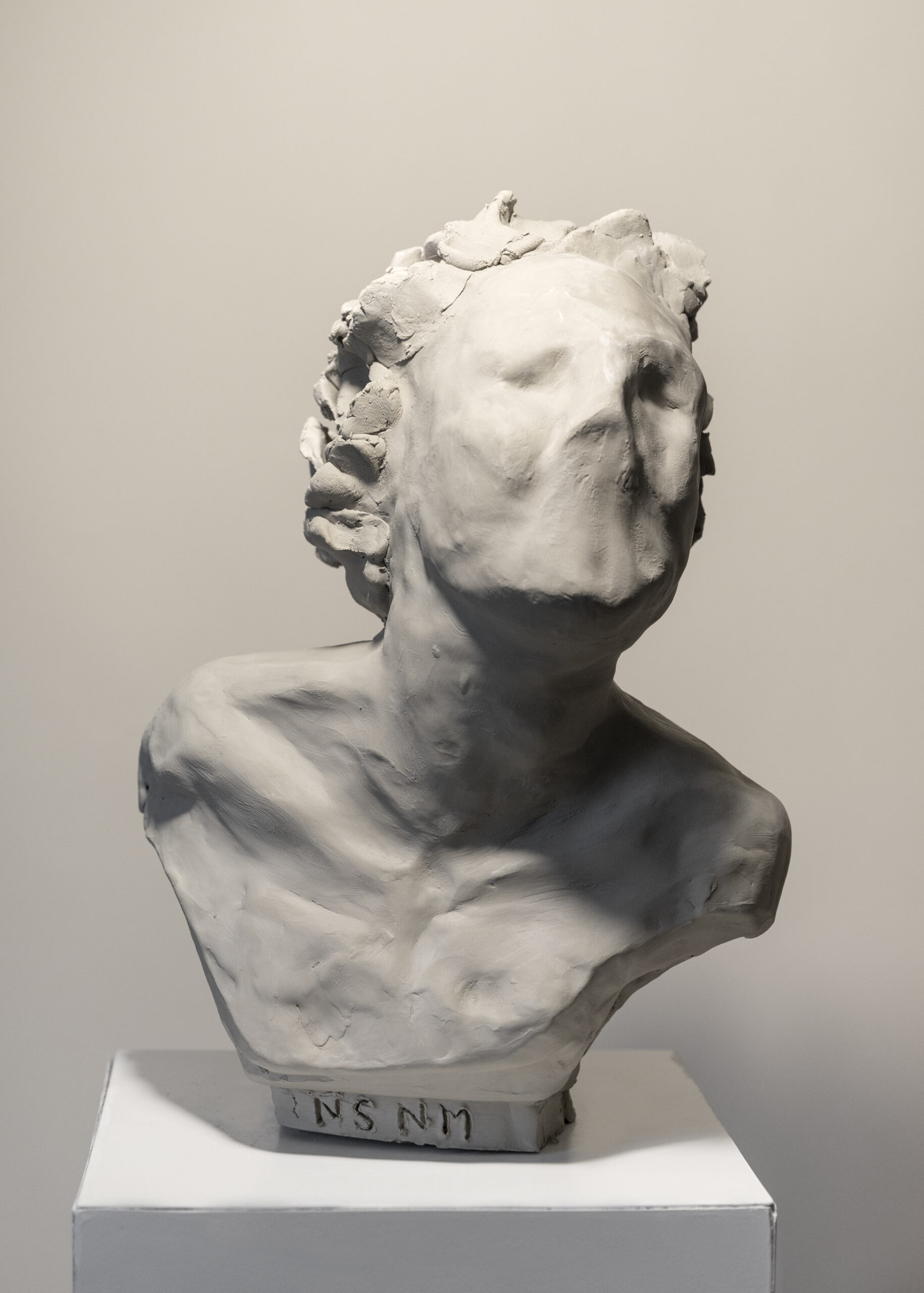

la sua complessità il processo. In particolare, nella sua carriera di scultore, che lo ha portato a realizzare

ROSIVORIA: una scultura che incarna il gesto istintivo e necessario del consumare la bellezza per generare

vita. Attraverso la figura umana di una donna che divora rose, simboli ambigui di splendore e ferita, l’opera mette

in scena un atto arcaico, viscerale, che parla da un luogo interiore e senza tempo. In un presente che tende a

separare il piacere dal dolore, il corpo dalla mente, l’avere e l’essere, questa scultura afferma la necessità di

attraversare la bellezza anche quando punge, stride con ilo sfondo, perché è da quel contatto che si sprigiona

energia, trasformazione, senso. La sua forza, infatti, è nel rendere visibile un archetipo, nel ricordarci che ogni

forma di creazione passa attraverso un atto di contatto profondo, di rischio e di fame.

Riccardo Garolla ricerca stilemi di un passato in cui non si stava meglio di oggi, ma nel quale certamente non

s’incorreva nel rischio costante di ricevere input effimeri, poco necessari allo sviluppo della mente e dell’occhio

nell’allenarsi a comprendere a pieno il valore del bello.

Un processo meditativo, quello dell’artista, ma anche sottile ed empatico con il mezzo attraverso il quale crea le

sue opere, ispirandosi certamente a colleghi del passato, da Rimbaud a Schiele, e riflettendo sui valori dell’arte

contemporanea attraverso gli scritti di Agamben e le riflessioni di Arturo Martini contenute, in particolare, nel testo

manifesto La scultura lingua morta del 1945. A riguardo, un comandamento – come lo definisce Martini – tratto

dal volume può spiegare con chiarezza il meccanismo processuale-semantico di ROSIVORIA e il desiderio

dell’artista nel concepirla: “Fa che io non sia una pietra miliare dell’uomo, ma della mia natura”. Ogni progetto di

Garolla e la scultura in essere, vivono a sé, trasformandosi quotidianamente, anche a livello visivo, tutte le volte

che vi ci s’imbatte. Dettagli, porzioni materiche, si dipanano alla vista, rivelando un mondo loro, diverso dal nostro.

Umano, non umano. Per l’artista, importante è il rapporto diretto con il (suo) tempo. E questa dimensione porta

con sé rotture, brutture, che possono essere trasformate in bellezza, se rispettate. Anzi, accolte nel proprio io.

È infatti l’errore, un altro elemento peculiare del modus operandi di Garolla, il quale ha appreso un messaggio

importante: ciò che non si vede in un’opera, ciò che si è perso, ciò che non è completato, la crepa, l’assenza,

è spesso più visibile del resto. Un’opera è composta dei suoi errori e delle sue scelte. Questo processo è

allettante per l’artista. Lo domina e lo plasma, senza rifiutarlo.

Pensiero e azione. Ma anche reazione, di sorpresa, smarrimento a volte. Dubbi che emergono sul senso del

lavoro. È l’inquietudine della passione ma anche della tecnica, difficile da dimenticare, specialmente quando

l’artista fa della sperimentazione un’altra delle sue caratteristiche proprie. E al punto zero, all’inizio della lavorazione

di un lavoro, Garolla non ha mai in mente quale sarà il risultato finale. L’immagine è sfocata, diventa nitida nel

momento in cui è la scultura stessa a comunicarglielo. Con la sua stessa bellezza, la quale, come una fenice,

muore e si rigenera.

Senza Speranza e Senza Timore

È un motto di origine stoica, che richiama un atteggiamento di equilibrio interiore: vivere senza lasciarsi trascinare né dall’illusione di speranze troppo alte, né dal timore delle difficoltà o delle disgrazie.

Fu adottato da vari personaggi e famiglie nobili nel Rinascimento (ad esempio da Isabella d’Este), ed è spesso interpretato come un invito alla serenità, all’autosufficienza e alla libertà d’animo.

“Salvatico è quel che si salva” — Leonardo da Vinci

Nel lessico dell’italiano antico, “salvatico” e “selvatico” si confondevano: ciò che

è selvatico è anche ciò che si salva. Si salva perché si preserva, perché resiste

alla distruzione, alla corruzione, al dominio della tecnica, della ragione, del

potere. Il selvatico non si piega, e proprio per questo si salva. È l’elogio di una

natura che non ha bisogno di redenzione, perché è già salvezza: non da

qualcosa, ma in quanto tale.

La scultura un corpo che non vuole essere intero, non vuole essere perfetto. È

un residuo, una reliquia viva. In questa scultura, la forma umana conserva

un’eco dell’antico, di ciò che eravamo prima di diventare altro.